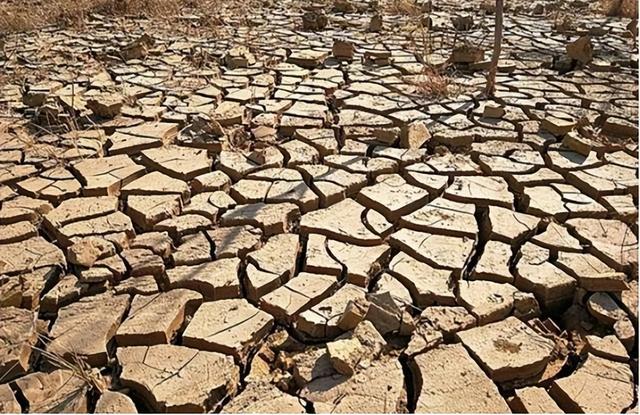

1743年盛夏的北京城,街边垂柳的枝条像被火燎过的面条般耷拉着线上免费配资,护城河干涸的河床裂成龟甲状。

紫禁城冰窖里,太监们望着融化的冰水急得跳脚,这是乾隆皇帝登基八年来,第一次在酷暑天里用不上冰块消暑。

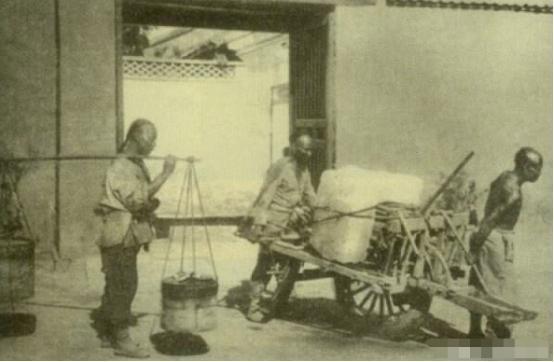

而九门外的贫民窟里,挑水工老张正用竹筒舀着井底最后一捧泥浆水,浑浊的水面上漂浮着热死的蜻蜓尸体。

这场被后世称作"中国历史上最热夏天"的极端高温,正在上演着比《西游记》火焰山更骇人的现实剧本。

44.4℃的死亡刻度

那年7月25日晌午,法国传教士宋君荣在宣武门教堂放下鹅毛笔,颤抖着记录下温度计上的数字:44.4℃。

这个温度放在今天,足以让气象台连发十天红色预警,但在274年前,它意味着京城九门每天要抬出近千具尸体。

东四大街的锡器铺掌柜发现,清晨刚摆上货架的锡壶,不到晌午就瘫成了液态金属,像极了《终结者》里的液态机器人。

高温的杀伤力比八旗铁骑更凶猛。

直隶总督的奏折里写着"墙壁阴处亦如炙",通州粮仓的老鼠成批热死在粮垛间,保定城的石板路上烙着焦黑的人形痕迹。

最惨的是田间劳作的农妇,县志记载有人跪着割麦时,膝盖被烫出鸡蛋大的水泡。

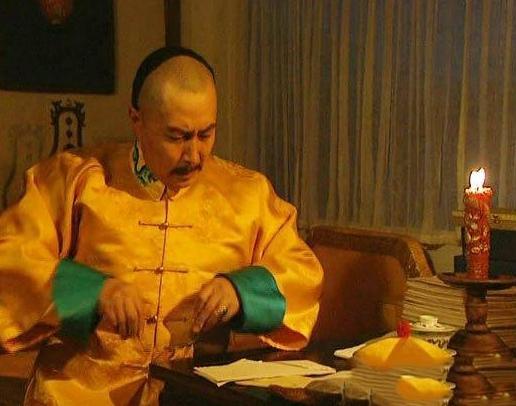

连紫禁城金砖地面都能烙熟鸡蛋,乾隆在养心殿写诗自嘲:"冰盘与雪簟,潋滟翻寒光",帝王家的冰块在这场热浪面前,不过是杯水车薪。

人间炼狱生存指南

京城七十二口水井集体罢工那天,前门大街演起了现实版《疯狂的麦克斯》。

绸缎庄掌柜用十两银子换马夫偷运的泥浆水,菜市口的偷水贼被抓住时,衙役的刑杖刚举起来就中暑晕倒。

刑部大牢意外成为避暑胜地,乾隆含泪下诏"热审减等",囚犯们吃着牢饭感慨:"这辈子没想过蹲号子还能续命"。

民间智慧在这场高温中百花齐放。

富商把地窖改造成"原始空调房",穷人在房梁挂湿草席当天然加湿器。最绝的是天桥卖艺的,表演"胸口碎烙铁"都不用生火,把铁板往太阳底下一搁,半炷香功夫就能煎熟鸡蛋。

太医局的解暑方子被炒成天价,同仁堂门口排队的百姓苦中作乐:"这队伍比护城河还长,排到咱时怕是要入秋了。"

朝廷的冰与火之歌

当顺天府尹上报"十二日热毙万余人",乾隆的朱笔在罪己诏上悬了整夜。这个缔造盛世的帝王,不得不向酷暑低头:拨内帑银万两买冰施药,允许灾民从山海关"逃荒"。

太医院的御医们发明了"移动冰车",拉着冰块满城抢救中暑百姓,活像古代版120救护车。

但救灾永远赶不上灾情。

直隶粮仓的存粮在高温下霉变生烟,户部尚书跪在乾清宫前请罪时,河北麦田里最后一株麦穗正在焦枯。

当苏禄国使臣接过御赐冰块,礼部尚书分明看见那人胡须上的冰碴子,转眼就化成了汗珠子,这场外交礼仪,成了高温时代最荒诞的黑色幽默。

连锁灾害启示录

这场持续三个月的酷暑,不过是灾难交响曲的前奏。

干裂的华北平原迎来蝗灾,飞蝗过境时"遮天蔽日如黑云",刚补种的秧苗被啃得只剩光杆。

山西粮商趁机囤积居奇,小米价格暴涨五倍,饿疯的灾民把观音土掺着树皮蒸"忆苦饭"。

最讽刺的是,钦天监夜观星象说是"荧惑守心",殊不知这场人祸比天灾更致命。

乾隆的救灾组合拳打得再漂亮,也架不住高温引发的次生灾害。

直隶二十七州县在秋后统计灾民189万,朝廷放粮127万石,平均每人分得的口粮还不够塞牙缝。

这场热浪像面照妖镜,照出了康乾盛世华袍下的虱子:水利失修、仓储陈旧、救灾体系形同虚设。

来之不易的享福

当我们坐在空调房里刷高温预警时,护城河畔那块乾隆八年留下的石碑正在风化。碑文刻着老石匠的泣血之言:"愿后世子孙,永不知此夏"。

历史学家说过,没有科技护体的古代,极端天气是灭顶之灾;而比高温更可怕的,是面对灾害时的束手无策。

如今全球变暖让极端天气频发,乾隆八年的故事不再是故纸堆里的传说。

当年法国传教士记录的温度数据,如今已成为研究小冰河期的重要样本,历史从不是过去时,它永远在给未来写教案。

(全文完)线上免费配资